汉中人有谁还记得,非遗汉调桄桄,家乡的文化如果传承

非遗里的「汉调桄桄」,如何变异出600年传奇?

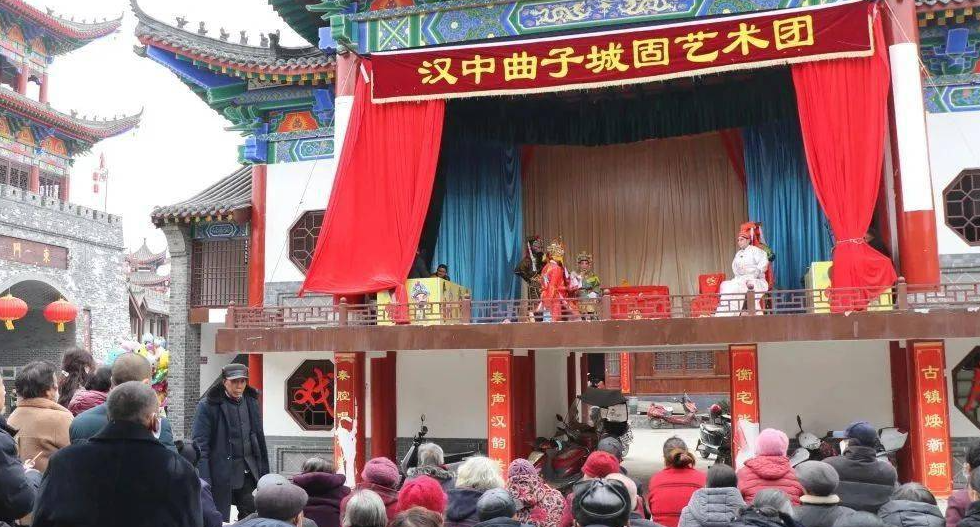

汉中城固县的清晨总是被一声悠长的梆子声唤醒,老戏台斑驳的木纹里沉淀着六百年的故事。这种被称为“汉调桄桄”的古老声腔,曾在汉水流域的山谷间回荡,如今化作非物质文化遗产名录上的一枚活化石,以独特的方言韵律和梆子节奏,讲述着秦巴山地的精神密码。

梆子声里的文化迁徙

明代末年的战火硝烟中,一队关中艺人翻越秦岭,将粗犷豪迈的秦腔带入汉中盆地。这粒来自黄土高原的艺术种子,在湿润的汉江流域悄然变异——硬朗的关中官话被温软的汉中方言柔化,高亢的唱腔里融入了巴蜀民歌的婉转。如同汉江接纳了黄河支流的水脉,这种被当地人称作“桄桄子”的声腔,在木梆敲击的“桄、桄”声中完成了南北文化的基因重组。

清道光年间的戏班账簿上记载着“每日耗灯油二斤半”的细节,透露出彼时夜戏的盛况。戏台往往搭建在渡口与市集,船工歇脚时扔两枚铜钱,就能听到《刘高磨刀》里淬火般的梆子声。这种由硬木梆子指挥节奏的“梆子腔”,要求演员的唱词必须严丝合缝地卡在击节声中,如同将滚烫的铁水倒入方言的模具,锻造出《水灌晋阳》中金戈铁马的铿锵,也淬炼出《呢喃阁》里才子佳人的缠绵。

七百本戏文里的文明切片

在汉中民间收藏家周德厚的樟木箱里,整整齐齐码放着三十六册手抄剧本,泛黄的宣纸上墨迹斑驳如星图。这些承载着汉调桄桄精髓的七百余本戏文,相当于同时期欧洲莎士比亚戏剧总量的二十倍,构成了一座流动的民俗博物馆。《镔铁剑》中武将的铠甲鳞片碰撞声,竟是通过抖动缀满铜钱的戏服模拟;《夕阳山》里老生甩动三米长的髯口时,暗合着汉中龙舟祭祀的古老仪轨。

更令人惊叹的是《帝王珠》这类孤本剧目,当其他剧种的版本湮灭在历史尘埃中时,汉中山区的老艺人却凭口传心授保存了完整唱段。这得益于汉中封闭的盆地地理,如同天然的文物保护罩,让《草坡面理》中宋代官场的冠冕制度、《红缨披》里明清婚俗的细节得以冻结在唱词间。每场演出都是打开历史封印的仪式,那些在其他戏曲中失传的“喷火”“变脸”绝技,仍在汉调桄桄的戏台上鲜活如初。

非遗名录上的生态实验

2023年春天,汉中职业技术学院排演厅里,十五岁的李雨桐对着手机直播镜头唱起《无影剑》选段。年轻的面庞映在LED屏幕上,与身后老师傅手中的盖板二胡形成奇妙对话。这种传承模式如同在数字土壤中移植古木——老艺人开设抖音账号传授“擞音”技法,文物部门用3D扫描技术保存脸谱纹样,甚至将《呢喃阁》的唱腔拆解成AI训练数据。

在安康瀛湖的水上戏台,每周末的汉调桄桄演出成为游船项目的重头戏。当电动画舫推开碧波,老生穿透力十足的“桄桄”声掠过水面,竟与游艇引擎声形成奇特的和鸣。这种传统与当代的碰撞,恰似汉中城隍庙飞檐下新装的霓虹灯带,既非粗暴的改造,也不是僵化的保护,而是在光影交错中寻找新的叙事可能。

汉江两岸的芦苇荡里,梆子声从未真正沉寂。从明代商船上的流浪戏班,到今日短视频里的文化符号,汉调桄桄始终在寻找与时代共鸣的频率。当之一批90后非遗传承人开始尝试将电竞元素融入武戏身段,当AR技术让观众透过手机看见戏服上的暗纹流转,这种古老艺术正在完成它第六个世纪的进化。或许真正的传承,不在于原封不动地保存某个瞬间,而是让文化基因在变异中延续不朽的生命力。